Schweizerische Epilepsie-Stiftung

Die Schweizerische Epilepsie-Stiftung (EPI) zeichnet sich durch eine lebendige Vielfalt von Leistungen und Angeboten für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf und für Menschen mit Epilepsie oder anderen neurologischen Erkrankungen aus.

Die EPI blickt auf ein bewegtes Jahr zurück – geprägt von wegweisenden Projekten, engagierter Zusammenarbeit und dem stetigen Bestreben, Lebensqualität zu fördern. Ob durch innovative Versorgungslösungen, nachhaltige Bauvorhaben oder fachliche Impulse zu ethischen und digitalen Entwicklungen – die EPI setzt Akzente und schafft Perspektiven. Der Jahresbericht 2024 gibt Einblick in zentrale Entwicklungen und zeigt, wie die Stiftung ihre Angebote kontinuierlich weiterdenkt und erweitert.

Elternhaus – ein Gemeinschaftsprojekt

Ab Sommer 2026 entsteht in unmittelbarer Nähe des Universitätskinderspitals Zürich (Kispi) ein «Elternhaus», das Familien hospitalisierter Kinder ein Zuhause auf Zeit bietet. Die EPI schafft dafür Platz, indem ein in die Jahre gekommenes Wohnhaus auf ihrem Areal abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Das Haus wird an die Eleonorenstiftung des Kispi vermietet, die das Projekt mitträgt. Das «Elternhaus» richtet sich insbesondere an Eltern von Kindern, die in der Klinik Lengg oder auf der Intensivstation oder Neonatologie des Kispi behandelt werden. Es umfasst 20 Zimmer, Gemeinschaftsräume, eine grosse Küche, ein Ess- und Spielzimmer sowie einen Garten. Die Ronald McDonald Kinderstiftung übernimmt den Betrieb und bringt ihre langjährige Erfahrung mit «Elternhäusern» in der Schweiz ein.

Mit diesem Gemeinschaftsprojekt leistet die EPI einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung betroffener Familien und stärkt ihre Zusammenarbeit mit dem Kispi.

Fundraising für die EPI

Die Schweizerische Epilepsie-Stiftung bietet zahlreiche Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich. Viele dieser Angebote, insbesondere infrastrukturelle Investitionen, werden zu einem substantiellen Teil von der EPI selbst getragen, da sie nur teilweise durch öffentliche Gelder oder Krankenkassenleistungen gedeckt sind. Daneben finanziert die EPI auch medizinische Forschung, einen Härtefallfonds, die Sozialberatung und viele weitere Engagements.

Um sich bei langjährigen Unterstützerinnen und Unterstützern zu bedanken, wurde 2023 erstmals ein Dankesessen im Herbst organisiert. Diese Veranstaltung bietet eine wertvolle Gelegenheit für den direkten Austausch mit dem CEO der EPI sowie führenden Fachpersonen aus der Gehirn- und Epilepsie-Forschung.

Durch den kontinuierlichen Ausbau der Spendenkontakte wird die langfristige Sicherung der Angebote und Dienstleistungen der EPI angestrebt. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Spenderinnen und Spendern, die mit ihrem Engagement zur erfolgreichen Weiterentwicklung der EPI beitragen.

Blog-Serie zu Epilepsie

Im Jahr 2024 wurde eine Blog-Serie der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung lanciert, die monatlich fundierte Einblicke und aktuelles Wissen rund um die Themen der EPI Betriebe und Epilepsie vermittelt. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte – von detaillierten Darstellungen des Krankheitsbildes über aktuelle Forschungserkenntnisse bis hin zu praktischen Ratschlägen für den Alltag und das Berufsleben mit Epilepsie. Die Inhalte werden von Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Fachgebieten verfasst, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen. Zusätzlich werden auch Themenvorschläge aus der Community sowie häufig gestellte Fragen aufgegriffen und vertieft behandelt.

Die Blog-Serie wird über verschiedene Kanäle wie Instagram, Facebook, LinkedIn und X verbreitet, um eine breite Zielgruppe zu erreichen und den Austausch rund um das Thema Epilepsie zu fördern.

20. Ethik-Tagung: KI und digitale Biomarker im Fokus

Im Herbst 2024 widmete sich die EPI den ethischen und medizinischen Aspekten digitaler Biomarker und künstlicher Intelligenz (KI) in der Epileptologie und Behindertenmedizin. Zwei Fachveranstaltungen beleuchteten Chancen und Herausforderungen dieser Technologien. Das Fachsymposium im September thematisierte die KI-basierte Diagnostik und personalisierte Ansätze in der Epileptologie, Neuropsychologie und Psychiatrie. Im Oktober folgte die Jubiläumsveranstaltung der Ethik-Tagung mit einem besonderen Fokus auf den Nutzen digitaler Biomarker für Menschen mit Behinderung. Expertinnen und Experten diskutierten ethische, soziale und praktische Fragen im Umgang mit diesen Innovationen.

Mit diesen Veranstaltungen unterstreicht die EPI ihre führende Rolle in der Reflexion und Anwendung neuer Technologien im Gesundheitswesen.

Masterplan & Heimatschutz

Auf der Basis des 2022 festgesetzten Masterplans soll für die EPI ein Gestaltungsplan entwickelt werden, der die baurechtlichen Rahmenbedingungen für die Zukunft definiert. Im Zuge der Planung sollen einzelne Bestandesbauten aus dem kommunalen Inventar schützenswerter Bauten entlassen werden. Gestützt auf das Verbandsbeschwerderecht hat der privatrechtliche Verein Zürcher Heimatschutz gegen die Inventarentlassung rekurriert und damit das Verfahren gebremst. Im zurückliegenden Jahr hat die EPI mit dem Verein das Gespräch gesucht und hiernach für zwei Fokuspunkte auf dem Areal Architektenteams beauftragt, um einen für alle Seiten tragfähigen Kompromiss zu entwickeln.

Felix Grether, Präsident EPI Stiftung

Marco Beng, CEO EPI Stiftung

Felix Grether, Präsident EPI Stiftung

Marco Beng, CEO EPI Stiftung

Seewasserfassung

Die Wärmeerzeugung auf dem Areal der EPI soll per 2027 auf die Nutzung von Energie aus dem Wasser des Zürichsees umgestellt werden. Hierzu erstellt das Energieunternehmen Energie360° derzeit eine Seewasserfassung und bohrt Leitungen vom See auf die Lengg. Trotz einiger technischer und geologischer Herausforderungen sind die Arbeiten im Berichtsjahr gut vorangeschritten. Zeitgleich plant die EPI die Ertüchtigung der eigenen gebäudeseitigen Anlagen, um ihre Gebäude zukünftig wesentlich effizienter und nachhaltiger mit Wärme versorgen zu können. Das Vorprojekt dieser Planung konnte Ende 2024 erfolgreich abgeschlossen werden.

Fernwärmeleitung

Die Wärme für die Gebäude der EPI wird zentral in einer grossen Heizanlage auf dem Areal erzeugt und mittels unterirdischer Fernleitungen in die Objekte gebracht. Die Fernleitungen waren teilweise schon 60 Jahre alt und so traten immer häufiger Lecks auf. 2024 wurden die wesentlichen Teile des Fernleitungsnetzes umfassend erneuert. Dabei wurden auch die Streckenführung sowie die Dimensionierung der Leitungen optimiert, um sie für die Seewasserfassung zu ertüchtigen.

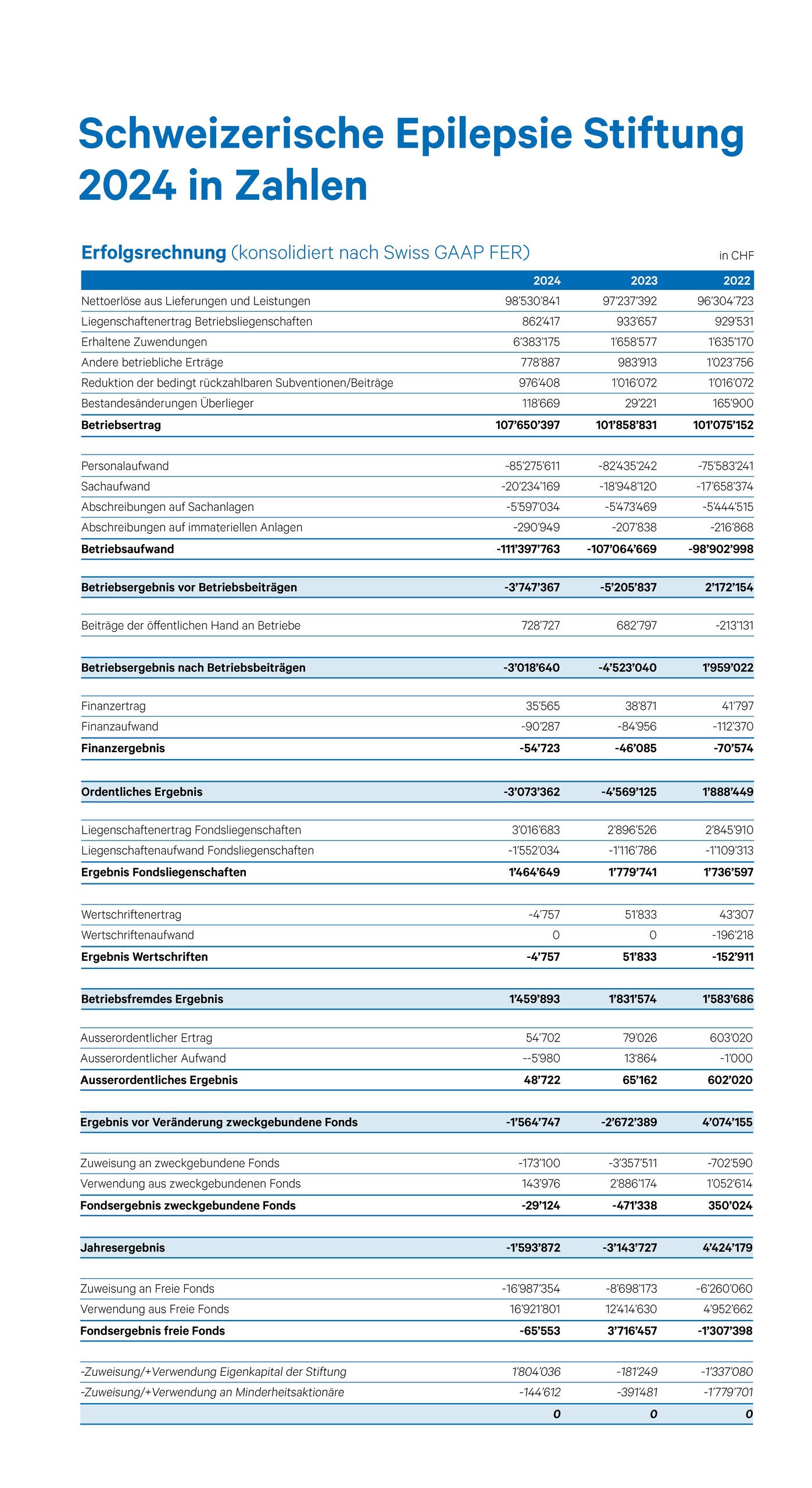

Finanzielle Entwicklung

Das Jahr 2024 schliesst die Schweizerische Epilepsie-Stiftung mit einem Verlust von Millionen 1.6 CHF. Der Verlust ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die im EPI WohnWerk erbrachten Leistungen durch die öffentliche Hand nicht ausreichend abgegolten werden.

Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschärft durch höhere Personalkosten (u.a. Temporärpersonal wegen Fachkräftemangel), Kosten der Digitalisierung und höhere gesetzliche Auflagen. Aufgrund dieser Entwicklung wurden im Jahr 2024 mit den kantonalen Leistungsauftraggebern eingehende Gespräche geführt. Diese Diskussionen resultierten in besseren Tarifen bei gewissen Leistungsaufträgen für das Jahr 2025, so dass sich die finanzielle Situation im 2025 spürbar verbessern sollte. Die Gespräche werden aber fortgesetzt, mit dem Ziel, langfristig kostendeckende Abgeltungen für die wichtigen Angebote des EPI WW zu vereinbaren.

Erfreulich war, dass wir im Jahr 2024 grössere Zuwendungen erhalten haben. Hinzu kamen viele kleinere und grössere Spenden aus verschiedensten Kreisen. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, seien dies Privatpersonen, Firmen oder Förderstiftungen für Ihre Zuwendungen zu unseren Projekten und zugunsten der uns anvertrauten Klientinnen und Klienten in den allen Betrieben der EPI.

Kurzinformation Schweizerische Epilepsie-Stiftung

Die Schweizerische Epilepsie-Stiftung (EPI) wurde 1886 gegründet. Sie ist Trägerschaft mehrerer Betriebe. Dazu gehören das EPI WohnWerk, die Klinik Lengg, die Schenkung Dapples, die Oberstufenschule Lengg, der EPI Park, die EPI Services und die EPI Finanzen. Die Klinik Lengg ist eine Klinik für Epileptologie und Neurorehabilitation, getragen von der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung und den Kliniken Valens. Die Betriebe der EPI erfüllen öffentliche Leistungsaufträge. Als private, gemeinnützige Einrichtung setzt sich die EPI Stiftung nach wirtschaftlichen Grundsätzen für diverse soziale Zwecke ein.

Stiftungsrat

Felix Grether, Präsident

Prof. Dr. Urs Brügger, Vizepräsident

Pfr. Dr. Andrea Marco Bianca

Dr. Isabel Bartal

Caroline Gurtner

Patrik Killer

Luca Lo Faso

Andreas Münch

Dr. Silke Schmitt Oggier

Dr. Juerg Syz

Prof. Dr. Gregor Zünd

Stiftungsausschuss

Felix Grether, Präsident

Prof. Dr. Urs Brügger, Vizepräsident

Dr. Silke Schmitt Oggier

Dr. Juerg Syz

Marco Beng, CEO (beratend)

Finanzausschuss

Prof. Dr. Urs Brügger, Präsident

Felix Grether

Prof. Dr. Gregor Zünd

Marco Beng, CEO (beratend)

Rainer Leuthard, CFO (beratend), bis August 2024

Vano Prangulaishvili, CFO (beratend), ab September 2024

Immobilienausschuss

Dr. Juerg Syz, Präsident

Felix Grether

Andreas Münch

Marco Beng, CEO (beratend)

Frank Wadenpohl, Leiter Immobilien (beratend)

Geschäftsleitung EPI Stiftung

Marco Beng, CEO

Richard Fischer, Leiter Schenkung Dapples

Rudi Grasern, Leiter Hotellerie und Infrastruktur

Dr. Julia Hillebrandt, CEO Klinik Lengg AG

Claudia Kaiser, Leiterin Human Resources

Hans-Peter Keller, COO

Rainer Leuthard, CFO, bis August 2024

Vano Prangulaishvili, CFO, ab September 2024

André Thürig, Leiter EPI WohnWerk

Priska von Arx, Leiterin OSSL